-

RATANDI TALTALI

Union Council

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম

-

ইউনিয়ন সম্পর্কিত

ইউনিয়ন পরিচিতি

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক

-

সরকারী অফিস

স্বাস্থ্য সেবা

সমাজসেবা

-

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

-

বিভিন্ন তালিকা

সুবিধাভোগীদের তালিকা

-

প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প সমূহের তালিকা

-

সেবাসমূহ

বিভিন্ন সরকারী ওয়েব সাইট সমূহ

জাতীয় ই-সেবা

শিক্ষামূলক সাইট

বিনোদন মুলক সাইট

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অন্যান্য

ই-বুক ডাউনলোড

কি কেন কিভাবে ?

-

জমির রেজিস্ট্রেশন কি আর কিভাবে করবেন ?

-

কানাডার স্টুডেন্ট ভিসা অথবা ভিজিট ভিসার আবেদন করুন ।

-

এনার্জি সেভিং বাল্বে স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক বেশি – কেন ?

-

জেনে নিন ব্রেইন স্ট্রোকের ৬ টি লক্ষণ

-

নাক ডাকা সমস্যার কিছু সমাধান

-

Shortcut Virus অকার্যকর করে দিন চিরতরে

-

পরিচয়পত্রে ভুল থাকলে বা হারিয়ে গেলে কি করবেন

-

অনলাইনে যেভাবে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) করবেন

-

জমির রেজিস্ট্রেশন কি আর কিভাবে করবেন ?

-

RATANDI TALTALI

Union Council

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম

-

ইউনিয়ন সম্পর্কিত

ইউনিয়ন পরিচিতি

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক

-

সরকারী অফিস

স্বাস্থ্য সেবা

সমাজসেবা

-

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

-

বিভিন্ন তালিকা

সুবিধাভোগীদের তালিকা

-

প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প সমূহের তালিকা

-

সেবাসমূহ

বিভিন্ন সরকারী ওয়েব সাইট সমূহ

Entrepreneur Profile

জাতীয় ই-সেবা

শিক্ষামূলক সাইট

বিনোদন মুলক সাইট

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অন্যান্য

ই-বুক ডাউনলোড

কি কেন কিভাবে ?

- জমির রেজিস্ট্রেশন কি আর কিভাবে করবেন ?

- কানাডার স্টুডেন্ট ভিসা অথবা ভিজিট ভিসার আবেদন করুন ।

- এনার্জি সেভিং বাল্বে স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক বেশি – কেন ?

- জেনে নিন ব্রেইন স্ট্রোকের ৬ টি লক্ষণ

- নাক ডাকা সমস্যার কিছু সমাধান

- Shortcut Virus অকার্যকর করে দিন চিরতরে

- পরিচয়পত্রে ভুল থাকলে বা হারিয়ে গেলে কি করবেন

- অনলাইনে যেভাবে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (MRP) করবেন

আজ কিছু এমন যায়গার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যেগুলো আপনার ইচ্ছা আর সামর্থ্য থাকলে নিজের চোখেও দেখে আসতে পারেন। বারমুডা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মত হারিয়ে যাবার ভয় নাই।

১। রক্তের জলপ্রপাত , এন্টার্টিকা।

অনেক লোক বা বিজ্ঞানী ই এটি চোখে দেখেন নি। বা এর কোন ছবিও না, তবে এটি বর্তমান । একদল গবেষক এ্যান্টার্টিকা মহাদেশে গিয়ে এটি দেখতে পান, এবং ছবি টি তোলেন। তাদের ধারনা ছিলো কোন অনুজীব এর ফলে এমন টা ঘটে, যদিও শূণ্যের অনেক নিচে হিম শীতল আবহাওয়াতে টিকে থাকা অনেক টা অসম্ভব একটা ব্যাপার । বর্তমান ধারনা সেখান কার মাটিতে থাকা অনেক পরিমান আয়রণ ও সালফার এর কারনে পানির রঙ লাল। এটা কিন্তু সুধুই ধারনা, সেই পানি কেন জমে লাল রঙের আইস ক্রিমের মত হলো না সেটার ও কোন উত্তর নাই।

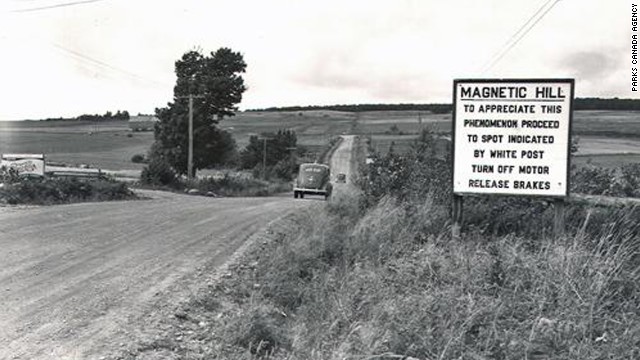

২। ম্যাগনেট পাহাড়, নিউ ব্রান্সউইক

পাহাড় এর মত উচু থেকে একটা বল বা গাড়ি যাই ছেরে দেয়া হোক, তা নিচের দিকেই নেমে যাবার কথা । উলটো টা হলে মাথায় চিন্তা হবা টা স্বাভাবিক। প্রথম যে কথা টা মাথায় আসবে তা হলো পাহাড়ে মনে হয় চুম্বক আছে, কি বলেন ? ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এর আকর্ষন বেশ জোরালো ছিলো, রহস্যময় কারনে তা কমে যায় এর পর। প্রচলিত আছে ঘোড়ার গাড়িও টেনে নিতো উপর দিকে এই পাহাড়। এটি অবশ্য একটা পপুলার টুরিস্ট স্পট এখন।

৩। Surtsey , আইসল্যান্ড

কেউ যদি আপনাকে জিগেস করেন নতুন কি আছে যা আগে ছিলো না, নিশ্চিন্তে এটিকে দেখিয়ে দেন, কেননা এটি আসলেই নতুন। ১৯৬৩ সালের আগে এখানে কিছুই ছিলো না, এমন কি পানির নিচে ডুবো পাহাড় ও না। এর পর একটি ভুমিকম্পের পর রহস্যজনক ভাবেই মাথা তুলে দারায় এটি। হতেই পারে কি বলেন ?

সমস্যা হলো মাঝখানের লেক টির পানি মিষ্টি বা পান করা যায় এমন, লবনাক্ত না। ব্যাপার টা আবিষ্কার করা হয় এ অঞ্চলে কোন বৃষ্টিপাত হবার আগেই। বুঝুন ঠেলা।

৪। Relampago del Catatumbo, Ologa, Venezuela

বাপরে, নাম তো উচ্চারন ই করতে পারলাম না। ব্যাপার টা বুঝিয়ে বলি, বজ্রপাত সবাই ই চিনি, যাদের প্রেমিকা ভয় পান, তারা মনে একটু বেশী চিনি। আমাদের দেশে বছরে কতদিন আর এর দেখা পাই বলুন, দেখতে হলে তো যেতে হবে ভেনিজুয়েলা তে। এখানে বছরে ২০০ দিনের ও বেশী সময় বজ্রপাত হয়। তাও মাত্রা শুনবেন ? কখনো কখনো মিনিটে ২৫ বার এর ও বেশী। ঠাডা পড়া বুঝেন ? উহু, বজ্রপাত হইবায় লোক টি মারা গেলো বললে বুঝবেন, প্রতি স্কয়্যার কিলোমিটারে প্রতিবছর গড়ে ২৫০ বার বজ্রপাত, চিন্তা করেন একবার। আমাকে হলিউড স্টার হতে দিলেও আমি যাবো না এখানে। কিন্তু এত যায়গা থাকতে এখানেই কেনো ? সরি, কারন কেউ জানে না, সো বলতে পারলাম না।

Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS